創業126年目を迎える老舗企業NECが企業変革を進めている。発端は2012年の経営危機。取り組みの結果、時価総額は8倍に成長するという成果を上げた。「AIネイティブ時代」に向けた変革を加速する中で、執行役Corporate EVP兼CIOの小玉浩氏が成功の鍵として挙げるのが「エクスペリエンス」だ。7月開催のWalkMe「DAP Summit 2025」で小玉氏が変革の歩みを振り返った。

危機を転機に:クライアントゼロから始まる変革

NECは現在、「クライアントゼロ」の考えの下、まずは自社が最新技術を活用した変革を行い、そこで得たノウハウやナレッジを顧客、そして社会全体に還元するサイクルの構築を図っている。目指すのは、コーポレート・トランスフォーメーション。「単なるITやデジタル化ではなく、本質的な企業変革を実行すること」と定義する。

そもそもの出発地点は2012年。同社が深刻な経営危機に直面したことに遡る。痛みを伴う構造改革を実施し、一旦は2018年中期計画の取り下げを余儀なくされた。「このままでは企業が継続できないのではないか」(小玉氏)という危機感が、「自分たちのカルチャーを変えなくてはならない」という変革の意識に繋がった。経営がコミットするDXのスタートだ。

カルチャー変革本部を立ち上げ、経営幹部が変革タスクフォース活動を進める「プロジェクト ダーウィン」、人・組織・文化の変革を含む「DX Agenda」の設定などを進めた。ドメインをnec.comに統一し、情報共有基盤「OneNEC.com」も立ち上げた。その後、変革の土壌が整ったことから、2021年にCEO直下に「Transformation Office」を設置した。そこでは150ものサブプロジェクトを通じてコーポレートと事業、両方のトランスフォーメーションを推進している。

道半ばではあるが、すでに成果は出ている。「2018年3月期から(2025年3月期まで)8期連続で当初計画を達成している」と小玉氏は胸を張る。時価総額は2017年4月時の約8倍という。

DXの本質『変わり続ける力』を組織に根付かせる

2019年に設定したDX Agendaでは、DXの「X」を「X-formation」として重視し、「変わり続ける力と文化をDNAにする」ことを目指す。それを推進する要素を”変革ドライバー”として、「エンゲージメント」「カルチャー」「組織・人材」「全社標準プロセス」「デジタル経営基盤」「DXビジョン」などと9つ定め、実行してきた。

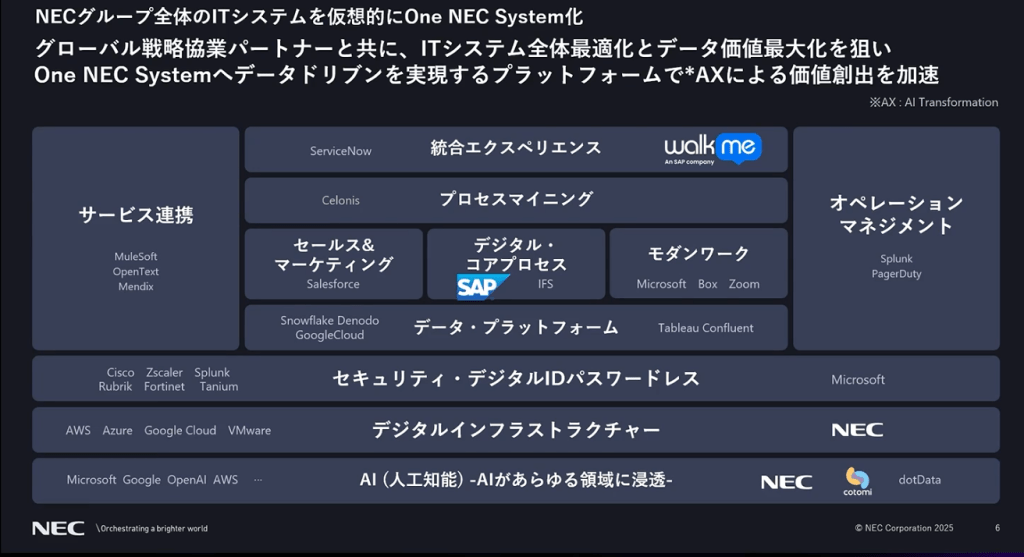

システム面ではOneNEC Systemとして、NECグループが擁する1200以上の様々なシステムを仮想的に1つのシステムとし、全体最適化を図るフレームワークを用意した。インフラ、セキュリティ、AIなどの技術を土台に、データプラットフォームがあり、コアプロセスのSAP、セールス&マーケティングのSalesforce、生産性ではBox、Zoom、Microsoftなどがあり、継続的にプロセスを改善するプロセスマイニングのCelonis、ユーザー体験を統合するエクスぺリエンスとしてServiceNowとデジタルアダプションのWalkMeを載せると言ったものだ。

NEC

コーポレート・トランスフォーメーションの下で進めている取り組みの成果として、小玉氏は働き方、データ・ドリブン経営、インフラとセキュリティの3つの分野で数字を紹介した。

働き方では、従業員エンゲージメントスコアが開始当初の19%から44%(2025年6月)に、社内生成AIサービスは6.6万人が、デジタルIDサービスは5.9万人が、日本国内のNEC社員向けに提供するデジタル社員証は2.5万人が利用しているという。

データドリブンでは、ダッシュボードが10領域98種作成されており、データカタログの数は1639点に。データ準備コスト、データ提供までのリードタイムはそれぞれ78%、75%削減、2022年度から2024年度の粗利率は5.5%増加したという。

インフラとセキュリティでは、社内システムのクラウド化が78%に達し、BitSightによるサイバーセキュリティレーティングは、グローバルトップ1%相当の800だ。

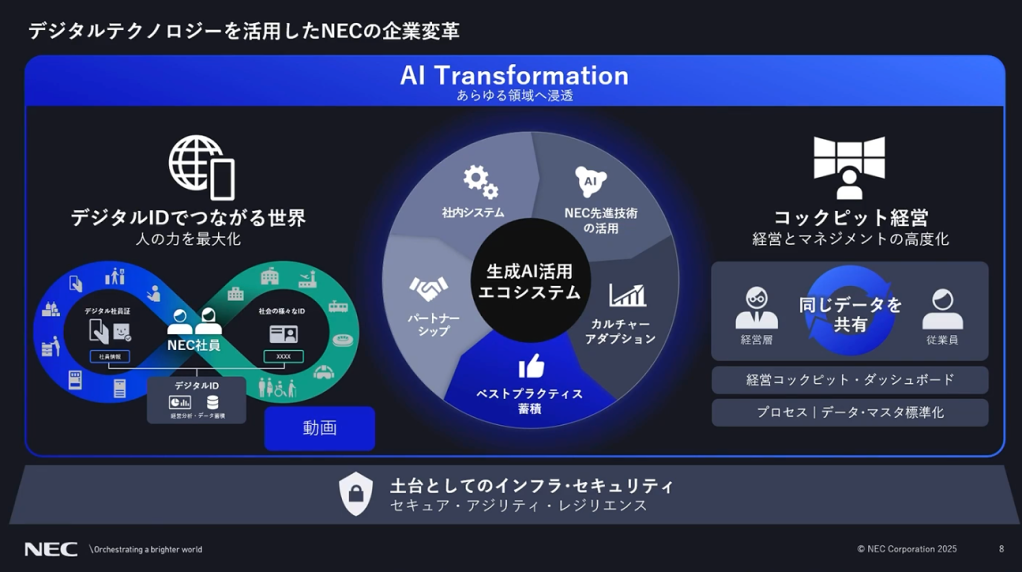

企業変革の3つの柱:人・データ・AI

このような成果を挙げながら、小玉氏はNECの企業変革のポイントを次の大きく3つにあるとする。

1)人の力を最大化

2)データドリブン

3)生成AIの活用

NEC

1)では、同社が得意とする生体認証などの技術を使いデジタルIDとつなげて入館管理や決済を可能にしたり、タイムリーな情報提供したりすることにより、オフィス生活をスムーズにしているという。デジタル障害者手帳の「ミライロID」とも連携しており、日本語以外の言語に対してはリアルタイム翻訳技術などのサポートもある。

2)では、経営者も従業員も同じデータを共有し、共に事業と価値創出を進めることを目指す。「データドリブン経営とは文化改革」と小玉氏、「データをなかなか見せてくれない理由は、過去のデータに対して後ろ向きな議論になるから。そうではなく、データの可視化は未来に向けたアクション」とマインドセットの切り替えを促している。

CIOとして、プロセスの標準化、レジストリの整理などデータの可視化のための技術的な取り組みを進めた。これにより、経営層が報告を待たずに迅速に意思決定できるための経営コックピット、サイバー空間の脅威の状況をすぐに把握できるサイバーセキュリティダッシュボード、社内ITダッシュボード、事業継続ダッシュボードなどが作成されている。データ可視化により、従業員も自ら課題をふかぼって検討したり提案実行できたりしたりできるようにしているという。

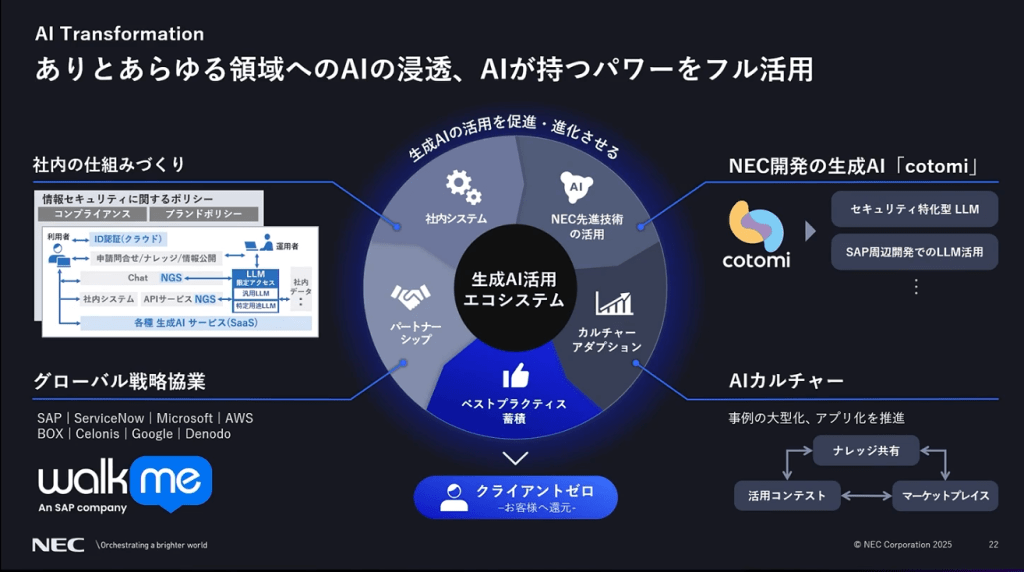

3)では、あらゆる領域へのAIの浸透とAIの潜在能力をフル活用するべく、エコシステムの構築を進めている。自社の生成AI「cotomi」の活用、AI活用にあたってコンプライアンスやポリシーなど社内の仕組みづくり、AIを受け入れるカルチャー作りとしてのナレッジ共有/活用のコンテスト/マーケットプレイス、SAPやServiceNowなどのグローバルベンダーとの戦略協業を進め、最終的にはクライアントゼロとして蓄積したナレッジを顧客に提供するというものだ。

NEC

AI時代にエクスペリエンスが重要な理由

これら多面的なDXの取り組みを取り上げた後、小玉氏が強調するのがユーザーエクスペリエンスの重要性だ。せっかく用意した仕組みも、ユーザーエクスペリエンスが良くなければ社員は使ってくれない。そこで、NECではデジタルアダプションプラットフォーム(DAP)を使って、活用促進を進めている。デジタルアダプションとは、システムの上に操作方法や次のステップなどの情報を重ねて表示することで、ユーザーエクスペリエンスの改善をはかり、最終的にはシステムの定着化が図れるというツールだ。

例えば、基幹システムではクラウドERP「GROW with SAP」でDAPを活用した。クラウドではベンダーの標準機能に合わせて業務を進める”フィットツースタンダード”が求められるが、これまでのカスタマイズシステムとは操作が異なるため、ユーザーにとっては負担増となる。そこで、DAPを使って入力ガイド、入力支援などを実装することで、入力ミスを4割削減しているという。問い合わせの対応工数も低減された、と小玉氏。

また、ユーザー数の多い経費申請では、複数日清算の一括登録、承認者設定の自動誘導によるミス防止、ガイドによるマニュアルレスなどにより、ユーザーの操作時間を87%削減できたという。全社では7万時間分の工数削減につながっていると小玉氏は述べた。

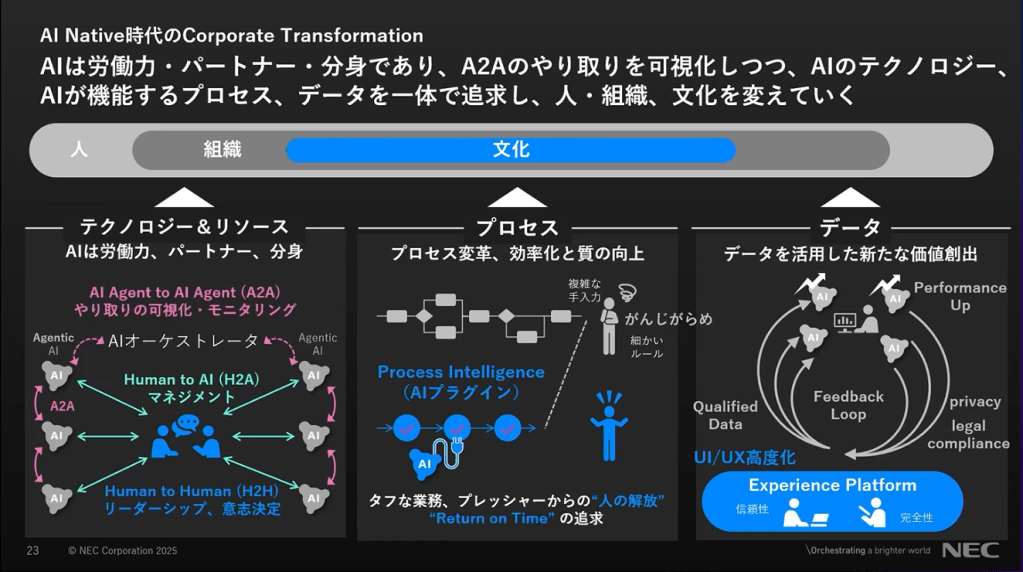

「AI時代になると、エクスペリエンスはもっと重要になる」と小玉氏、「AIはツールというより、労働力でありパートナー、そして自分自身の分身」だからだ。今後は、AIエージェント同士がやり取りするような時代になることから、「人とAIが共存する中でのマネジメントを考えていく必要がある」とも述べた。

NEC

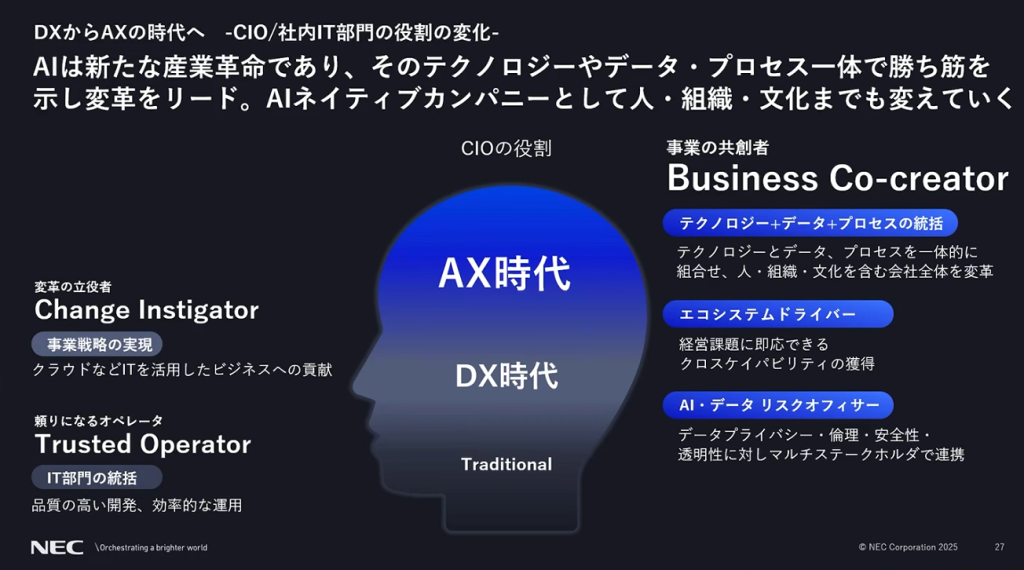

最後に小玉氏は、AI時代のCIOの役割についての考えも語った。DX時代のCIOはIT部門を統括する「頼りになるオペレーター」であり、事業戦略を実現する「変革の立役者」だった。これがAI時代になると、テクノロジー、データ、プロセスの3つを統括して人、組織、文化など会社全体を変革する「ビジネスのコ・クリエイター(Co-creator)」に役割が変化する、と小玉氏。

「経営課題にすぐに対応できるようにするために、(CIOは)AIの力を借りながら領域を超えた能力を獲得しなければならない。同時に、リスクオフィサーとしてデータプライバシー、倫理、安全性などを認識し、可視化をして全社で見える化をする。一連の流れをモニタリングし、フィードバックできる役割になるのではないか」と述べた。

NEC